Von Denny Pinkus

Naharija ist eine kleine Stadt in Israel, im nördlichen Teil des Landes gelegen. Man sagt, dass man nicht in Israel gewesen ist, wenn man nicht in Naharija war. Die Stadt wurde im Jahre 1934 von klugen Deutschen gegründet, die die politische Lage in Deutschland gut einzuschätzen wussten, denn sie verließen ihre feindliche Heimat in diesem Jahr oder schon ein Jahr vorher. Die meisten der Gründer waren ehemalige Ärzte, Industrielle, Anwälte und solche, die das Glück hatten, ihr Vermögen oder einen Teil davon zu retten, aber das Wichtigste, das sie retteten, war ihr Leben. Jahre später vergrößerte sich die Einwohnerzahl Naharijas durch Juden aus anderen Ländern wie Bulgarien, Rumänien und noch später aus Ungarn. Die dominierenden Sprachen in dieser winzigen Stadt waren Deutsch, Rumänisch, Ungarisch und nur sehr wenig Hebräisch, das meistens von den Kindern gesprochen wurde. Sie waren es, die ihren Eltern die Nationalsprache beibrachten. Die Juden, die nach dem Kriege nach Israel kamen, waren anders. Sie hatten den Holocaust überlebt, und ihre Kinder wuchsen in ihrem eigenen Land auf: in Israel! Kinder gleichen sich überall, weil sie Kinder sind. Es gibt keine schlechten Kinder. Es gibt nur Kinder, wundervolle Kinder. Auch die Neugier der Kinder ist überall die gleiche, in New York, London, Paris, Togo und selbst in einem kleinem Ort wie Naharija.

Der kleine Uri war ein sehr neugieriger Junge. Er stöberte in jeder Schublade nach Sachen, die er gern gehabt hätte: kleine winzige Dinge wie Nadeln, bunte Knöpfe und vielleicht eine alte Medaille. Später pflegte er seinen Vater oder seine Mutter zu fragen, ob er seine letzte Entdeckung behalten dürfe.

Eines Tages fand der kleine Uri etwas, das ihn sofort an das bevorstehende Purimfest denken ließ. Es war ein Stern. Ein gelber Stern, in dessen Zentrum etwas geschrieben war, was Uri nicht lesen konnte. »Das muss ein Sheriffstern sein«, dachte er. »Wahrscheinlich soll das in der Mitte Geschriebene >Sheriff< auf Englisch heißen. Ich möchte ein richtiger Cowboy sein. Ich möchte Sheriff sein. Ich werde das Gesetz der Stadt sein.« Er heftete den gelben Stern an seine Brust und begann mit den Händen zu schießen, als wären sie richtige Revolver. »Bäng! … Bäng! … Bäng! – Bäng, Bäng, Bäng!« Als der kleine Uri die Stimme seines Vaters hörte, der gerade von der Arbeit zurückgekommen war, lief er, um sich Hände und Gesicht zu waschen. Es war Abendbrotzeit, sein Vater war streng in diesen Dingen. Uri musste pünktlich zu Tisch sein. Er steckte den gelben Stern in seine Tasche und sagte sich: »Ich werde Vater bitten, mir diesen Stern für Purim zu geben. Ich möchte ein Sheriff sein.«

»Vater, wählen Menschen Sterne als Symbole, weil es so viele Sterne am Himmel gibt?« – »Menschen haben alle Arten von Symbolen, hauptsächlich um sich voneinander zu unterscheiden.« -»Unser Stern, der Israelstern, hat sechs Spitzen, und der amerikanische Stern hat nur fünf. Warum ist das so?« -»Ich weiß es wirklich nicht. Unser Stern ist ein jüdischer; er ist ein sehr altes jüdisches Symbol.« -»Stammt unser Stern wirklich aus der Zeit König Davids, weil unser Stern auf Hebräisch >Magen David< genannt wird?«

»Es ist nicht bekannt, ob er aus der Zeit König Davids stammt, auf alle Fälle bedeutet >Magen< Schild, Schutz und nicht Stern …« – »Aber ein jüdischer Stern muss blau sein. Weil wir auf unserer Fahne einen blauen Stern haben. Jüdische Sterne sind blau, der Russenstern ist rot …« – »Uri, warum fragst Du das alles?« – »Ich wollte es nur wissen.« – »Uri, Du stellst niemals Fragen nur, weil Du wissen willst. Was hast Du im Sinn?« – »Ich möchte an Purim gern ein Cowboy sein, darf ich?« – »Ich sehe nicht, warum Du es nicht sein sollst. Wir fahren nach Tel Aviv, und ich kaufe Dir ein Kostüm.« Der kleine Uri sprang auf und küsste seinen Vater und dann seine Mutter. »Vielen Dank, ich werde ein Sheriff sein.«

»Ein Sheriff?«

»Wie Du Vater. Du warst doch auch ein Sheriff. Ich habe deinen Sheriffstern gefunden!« Der kleine Uri nahm aus seiner Tasche den gelben Stern und zeigte ihn seinen Eltern. Sein Vater wurde leichenblass, und seine Mutter begann zu weinen. »Es tut mir so leid, Vater. Ich lege ihn in die Schublade zurück. Kannst Du mir verzeihen?« Für einige Minuten wurde es still im Zimmer. Es war eine gespannte Stille, eine Stille, wie sie der kleine Uri noch nie erlebt hatte. Es war eine völlig neue Situation für ihn, und er wusste nicht, was er tun sollte. »Es tut mir leid«, sagte er fast weinend, »ich lege ihn wieder zurück …«

»Hör zu, Uri, ich muss Dir eine Geschichte erzählen. Das ist kein Sheriffstern. Das ist ein Judenstern. Die Juden mussten ihn tragen, damit andere Leute erkennen sollten, dass sie Juden sind. Dies war der Stern, den ich auf meiner Jacke tragen musste. Als ich ihn zum ersten Mal trug, ging ich auf die Straße. Ich spürte, dass etwas mit mir nicht in Ordnung war. So betrachtete ich mich selbst in den Schaufenstern der Geschäfte, an denen ich vorbeiging. Erst glaubte ich, mein Haar sei nicht gekämmt, dann dachte ich, vielleicht stimme etwas nicht mit meinem Mantel oder meinen Schuhen. Die Leute starrten mich an und machten einen Bogen um mich. Sie blieben stehen und sahen mich an, als käme ich aus einer anderen Welt. Ich war und fühlte mich allein unter den Menschen auf der Straße. Anfangs ging ich so, als schämte ich mich meiner selbst. Dann blieb ich plötzlich stehen. Ich stand einige Minuten ganz still, bis ich weiterzugehen begann. Von diesem Augenblick an fühlte ich mich wichtig. Auf dem Stern, den ich trug, stand >Jude<, und ich war stolz darauf. Ich begriff, dass der gelbe Stern nicht andere erinnern sollte, dass ich ein Jude sei. Ich wusste, er sollte mich erinnern, wer und was ich bin.« Der kleine Uri umarmte seinen Vater, der ihn ganz fest umschlungen hielt. »Ich will nicht mehr Sheriff sein. Ich will kein Sheriff sein!«

»Nein, mein Sohn. Du wirst am kommenden Purim ein Sheriff sein, aber mit einem Metallstern, wie ein Sheriff ihn hat. Und dieser Stern gehört Dir auch. Du sollst ihn aufbewahren. Eines Tages, wenn Du selbst Kinder haben wirst, erzähle ihnen die Geschichte des Judensterns.«

___________________________________________________________

Denny Pinkus: Er schrieb über den Humor, die Traurigkeit und die Traditionen des Lebens

Denny Pinkus, Schriftsteller und Antiquitätenhändler in Old City of Jaffa (Israel), wurde 1938 in Breslau geboren. Seine Eltern entkamen mit ihm 1939 auf dem letzten Schiff nach Bolivien, das noch vor dem Krieg mit jüdischen Flüchtlingen Deutschland verlassen durfte. Seit 1960 war er in Israel und arbeitete auch als Kolumnist für englische und amerikanische Zeitungen, während er in Jaffo sein Antikgeschäft mit der landesweiten Linzenz-Nr. 1 betrieb. Er wurde prominent. Viele Menschen, darunter Soraya, Jacky Kennedy, Ministerpräsidenten und international bekannte Schauspieler besuchten ihn in Jaffo. Pinkus schrieb mehrere Bücher, darunter „A Vase for a Flower“ (St. Martins Press, New York 1989): In der Tradition von Scholem Alejchem und Isaac Bashevis Singer, ist das Buch eine reiche Schatzkammer der modernen jüdischen Literatur. Denny Pinkus schrieb über den Humor, die Traurigkeit und die Traditionen des Lebens. Er starb 2002.

Er löste seinen ihn schützenden Panzer

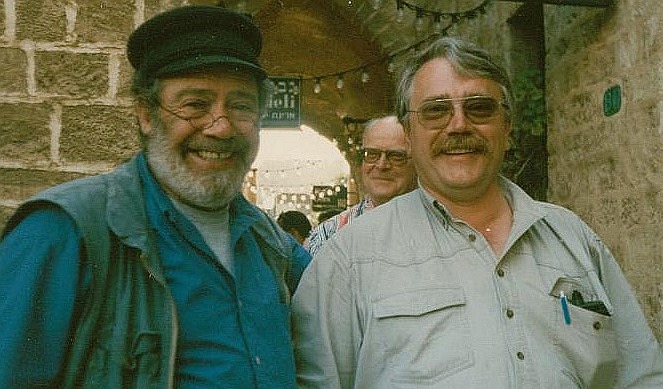

Zusammen mit einer kleinen Dorstener Gruppe aus Trägerverein des damals in Planung gewesenen Jüdischen Museums Westfalen in Dorsten traf ich ihn 1990 in Old Jaffo, wo er in einer der engen Gassen sein Antiquitätengeschäft hatte. Er war beeindruckt von dem, was in Dorsten über die Geschichte des Judentums erforscht veröffentlicht und projektiert wurde.

Denny Pinkus zeigte sich als ein wunderbarer Erzähler. Im Hinterzimmer seines „Antiquarium“ in der Mazel Taleh Street las er uns in Englisch eine seiner Geschichten vor. Er sprach mit uns nur Englisch. Auch als ich ihn in den folgenden Jahres mehrmals besuchte, wenn ich in Israel war, sprachen wir immer nur Englisch. Ich bedauerte dies, da mein radebrechendes praxisfernes Englisch nicht ausreichte, um mit ihm tiefer gehende Gespräche über die israelischen und jüdischen Befindlichkeiten und über den Holocaust zu führen. Ich wollte ihm auch viel von Deutschland erzählen, ihm so manches erklären. Doch das scheiterte an der Sprache. Dann kam der erste Golfkrieg. Im Irak abgeschossene Raketen schlugen auch in Tel Aviv ein, ganz in der Nähe von Jaffa. Stets rief ich ihn besorgt an, wenn im Fernsehen die Nachrichten kamen. Das hat ihn, wie er mir später sagte, als ich noch während des Golfkriegs in Israel war, so beeindruckt, dass er mich nun in fließendem Deutsch empfing, als ich noch in derselben Woche nach Israel fuhr. Von da an sprachen wir nur noch Deutsch miteinander, am Telefon und bei meinen Besuchen in Jaffa. Jetzt erfuhr ich viel von seiner großen Weisheit, verstand ich ihn und ich denke, dass er auch mich besser verstand. Er war eine große Persönlichkeit – stets mit einem Augenzwinkern und einem Lied in seiner Seele. Dorsten hatte er nie gesehen aber auch nicht vergessen.

Wolf Stegemann