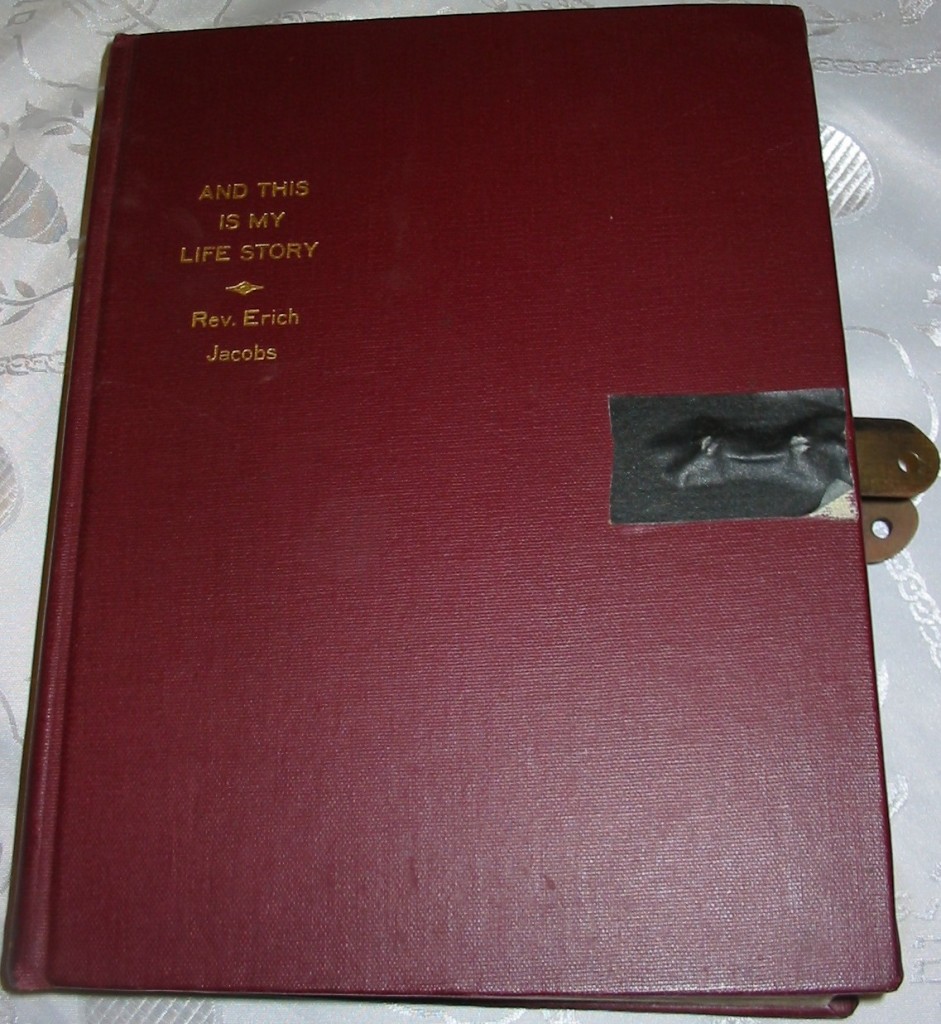

Vorbemerkung zu den Memoiren Erich Jacobs: In Trenton, New Jersey, schrieb er seine Memoiren. Er schrieb seine Erinnerungen an seine Familie auf, schrieb auf, was ihn bedrückte, was er sah und fühlte in seinem Land, das ihn nicht mehr mochte, weil er Jude war, und ihn vertrieben hatte. Etliche seiner Geschwister starben mit ihren Familien in Konzentrationslagern. Erich Jacobs schrieb auf einer kleinen „Handschreibmaschine“, wie sich seine Tochter Fredel erinnert. Er spannte immer drei Blatt Papier ein, dazwischen das blaue Durchpauspapier für die Durchschläge. Dann tippte er mit zwei Fingern seine Memoiren. Als er damit fertig war, brachte er die drei Exemplare zum Buchbinder, ließ sie binden und verschloss sie, ohne dass seine Frau, sein Sohn und seine Tochter wussten, was darin stand. Er sprach nicht darüber. Den Schlüssel legte er zu seinen wichtigen Unterlagen mit der Anweisung: „Erst nach meinem Tod zu öffnen“. Erich Jacobs starb 1973. Seine Tochter Fredel heute:

„Leider bedeutete dies, dass wir ihn nicht fragen konnten, Fragen über das, was er schrieb. Ich denke, dass er dies tat, weil er nicht wollte, dass bestimmte Fragen gestellt werden. Doch hatte er mir, als ich jung war, viele Geschichten über seine Familie erzählt.“

„Vor unserer Ehe 1934 hatte mich Hetti gebeten, zu emigrieren. Ich weigerte mich. Jetzt, im Jahre 1937, hatte ich eine Staatsanstellung bekommen und schon gar nicht ans Auswandern gedacht. Warum sollte ich? Niemand würde uns etwas tun! Zumindest dachte ich das! Sicherlich haben die Rischus [jidd. hier gemeint: Antisemitismus] zugenommen. Es wurde mit jedem Jahr, auch mit jedem Monat, schlimmer. Doch ich lebte so stark in meinem Job als Lehrer und war so begeistert von meinen Beruf, dass ich die Unterdrückung der Juden selbst nicht merkte. Und wenn ich es bemerkt haben sollte, dann war es nicht in mein Gehirn eingedrungen. Ich lebte in einer anderen Welt.“

Nach dem Jahre 2000 schrieb die Tochter die Erinnerungen ihres Vaters ab. Fast vier Jahre brauchte sie dazu, den umfassenden Text in den Computer zu übertragen. Sie tat dies, weil sie wollte, dass ihre Kinder und Enkelkinder die Geschichte ihres Großvater und Urgroßvaters lesen.

Auszug aus Erich Jacobs Memoiren

Ich war Lehrer der jüdischen Gemeinde in Unna. Meine Frau und ich verbrachten die Sommerferien 1937 in meinem Geburtsort Nuttlar im Sauerland. Eines Tages hielt ein Auto vor dem Haus meiner Mutter. Vier Männer betraten das Haus: Rabbiner Dr. Selig Auerbach, [Amtsgerichtsrat a. D.] Dr. Willy Stern und zwei andere Männer, alle aus Recklinghausen. Mit Dr. Selig habe ich in Berlin studiert. Wir waren in derselben jüdischen Studentenverbindung VJA [Vereinigung jüdischer Akademiker]. Deshalb kannten wir uns sehr gut.

Der bisherige Lehrer an der jüdischen Volksschule in Recklinghausen, Siegfried Plaut ging mit 62 Jahren in Rente. [Er und seine Frau wurden in einem KZ ermordet] Die Bezirksregierung in Arnsberg hatte dem Gemeindevorsitzenden mitgeteilt, dass auf der Liste für eine staatliche Lehrerstelle ein gewisser Erich Jacobs stand, derzeit Religionslehrer in Unna! Als Dr. Auerbach – jetzt Rabbi in Recklinghausen – den Namen hörte, erinnerte er sich an unsere gemeinsame Studienzeit in Berlin. Daher besuchten sie mich in Nuttlar. Man bot mir den Job an. Auch wenn die Regierung die Lehrer ernannte, hatte die Gemeinde das Recht, die Person zu verweigern, wenn sie einen guten Grund dazu hatte, zum Beispiel, wenn die Gemeinde orthodox war und der Lehrer liberal. Recklinghausen war eine große Stadt, hatte einen orthodoxen Rabbi und eine Mikwe. Ich nahm das Angebot an. […] Wir zogen nach Recklinghausen. Am 2. November 1937 begann ich meinen neuen Job. Ein weiteres Kapitel in meinem Leben hat begonnen.

Im renovierten Schulhaus fühlten wir uns wie die Könige

Meine liebe Frau Hetti und ich fuhren mit dem Möbelwagen nach Recklinghausen. Ich war nun Lehrer an einer staatlichen jüdischen Schule. Unsere Wohnung befand sich im Schulgebäude unweit der Synagoge am Polizeipräsidium. Das Haus stand in der Mitte eines Gartens mit hohen Bäumen davor. Dahinter befand sich ein großer Schulhof mit einigen Turngeräten. Es war ein großes Haus: Im Erdgeschoss gab es ein Klassenzimmer und einen Raum für die Lehrer, auf den ersten und zweiten Etage waren unsere Zimmer, bestehend aus Küche, Schlafzimmer, Esszimmer, Arbeitszimmer im ersten Stock und zwei weitere Zimmer im zweiten Stock. […] Es gab auch einen großen Dachboden in der dritten Etage und einen großen Keller mit Waschmaschine (erhitzt durch Kohlen) sowie ein Abstellraum für Kohlen. Und wir hatten so große Zimmer nur für uns zwei! Wir fühlten uns wie Könige! Aber erst nachdem das Haus gereinigt und neu angestrichen war! Als wir zum ersten Mal die Räume gesehen hatten, trauten wir unseren Augen nicht: Wir hatten noch nie zuvor einen solchen „Chazeress“ [Schmutz] gesehen. Die Regierung hatte dann die Zimmer gestrichen oder tapeziert. Es dauerte Wochen und Wochen. […] Da das Haus noch mit Gaslicht versorgt war, stellte ich beim Schulrat Hellermann einen Antrag auf Versorgung mit elektrischem Licht.

Israelitische Volksschule Recklinghausen, Architektenzeichnung 1907, heute wieder im Besitz der Kultusgemeinde

Ein solcher Antrag im Jahr 1937 von einem Juden gestellt – die Rischus war bereits sehr groß –, war etwas ungewöhnlich. Der Schulrat war kein Nazi, im Gegenteil. Er war, wie ich bald herausfand, ein Freund der Juden. Doch zum Zeitpunkt des Antrags wusste ich das noch nicht. Er fragte mich, warum ich elektrisches Licht wolle, wenn Gaslicht da sei. Meine Antwort: „Ich bin ein moderner Lehrer, die Kinder in der Schule müssen in der Lage sein, über das Radio wichtige Übertragungen zu hören.“ Bald erschienen Arbeiter und legten Stromkabel. Als sie auf der Straße vorm Haus arbeiteten, wurden sie von einer Gruppe Nazis angesprochen: „Was macht ihr denn hier? Arbeitet ihr für einen Juden? Die Arbeit muss sofort aufhören!“

Die Arbeiter wagten nicht, weiter zu arbeiten – sie gingen. Jetzt hatten wir weder Gas noch Elektrizität und hatten kein Licht. Ich ging wieder zum Schulrat. Er versprach Hilfe. Nach ein paar Tagen kamen die Arbeiter wieder. Unter der Aufsicht eines „Bau-Inspektors“ namens Ruf beendeten sie die Arbeit. Wir hatten unser elektrisches Licht! Wie stolz waren wir! Denn 1937 hatte der deutsche Staat all dies für einen Juden gemacht! Fast unglaublich! Es kostete mich nicht einen Cent! Mein Gehalt wurde vom Staat bezahlt, ich konnte also sicher sein: Am letzten Tag eines jeden Monats, war mein Scheck in der Bank. Auch das ist eigentlich unglaublich, dass der deutsche Staat 1937 noch einen jüdischen Lehrer bezahlte.

Zwischen Rabbiner und Lehrer gutes Einvernehmen

Dr. Selig Auerbach lebte im jüdischen Gemeindehaus, das in einem schönen Hof neben unserer Schule stand. Wir konnten von unserem Schulhof in seinen Hof zu gehen und brauchten nicht die Straße überqueren. Er hatte eine schöne Frau. Die Auerbachs und wir hatten Freude daran, dass sich zwischen uns eine schöne Kameradschaft entwickelte. Wir freuten uns auf ein solches Leben. Wir waren im gleichen Alter und religiös orthodox – Selig war sehr stolz auf die Ehre, ein Rabbi zu sein. Als Rabbiner wollte er auch im Schulbereich die religiösen Themen bestimmen, was nicht üblich war.

[Der Lehrer und der Rabbiner hatten darüber mehrere Gespräche unter Einbeziehung des Schulrates geführt. Sie einigten sich einvernehmlich.]

Ohren, Fingernägel und Kleidung mussten sauber sein

Der Unterricht in der Schule in Recklinghausen, wo alle Kinder in einem Klassenraum saßen und unterschiedlich unterrichtet wurden, gab mir viel Befriedigung. In Recklinghausen hatte ich etwa 35 Kinder im Alter von 6-14 Jahren in diesem einen Raum. Ich musste also unterschiedlich alten Kindern zur gleichen Zeit in einem Raum unterschiedlichen Unterrichtsstoff beibringen. Einmal in der Woche kam eine jüdische Frau in die Schule und lehrte den Mädchen stricken und sticken. Im ersten Jahr half mir meine liebe Frau Hetti, den Unterricht vorzubereiten. Ich habe immer dafür gesorgt, dass die Kinder sauber gekleidet waren. Wenn ein Kind in einem schmutzigen Anzug oder einem solchen Kleid kam, schickte ich es wieder nach Hause, um die Kleidung zu wechseln. Ich überprüfte Hände und Fingernägel und sogar die Ohren, um zu sehen, ob sie sauber waren. Schuhe mussten gebürstet sein! Würde ein Lehrer hier in Amerika es wagen, nach diesen Dingen zu suchen? Die Eltern würde ihm sagen: Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten! Ich verpflichtete die Kinder am Schabbat und an Feiertagen in die Synagoge zu gehen. Da Recklinghausen keine große Stadt war, konnten alle zur Synagoge kommen, bis auf die Kinder, die in Recklinghausen-Süd lebten. Kein Elternteil hätte es gewagt, den Synagogenbesuchen zu widersprechen.