Von Wolf Stegemann

Glocken – ihr Geläut ist ein Symbol des Friedens, aber auch des Krieges. Die Glockenschläge der Stadtpfarrkirche St. Agatha und der Kirchen in den Herrlichkeitsdörfern, die heute Stadtteile von Dorsten sind, begleiten seit der Christianisierung die Kriegsgeschichte die Stadt und ihre Menschen wie ein Chronist.

Im Ersten Weltkrieg wurde 65.000 Glocken eingeschmolzen

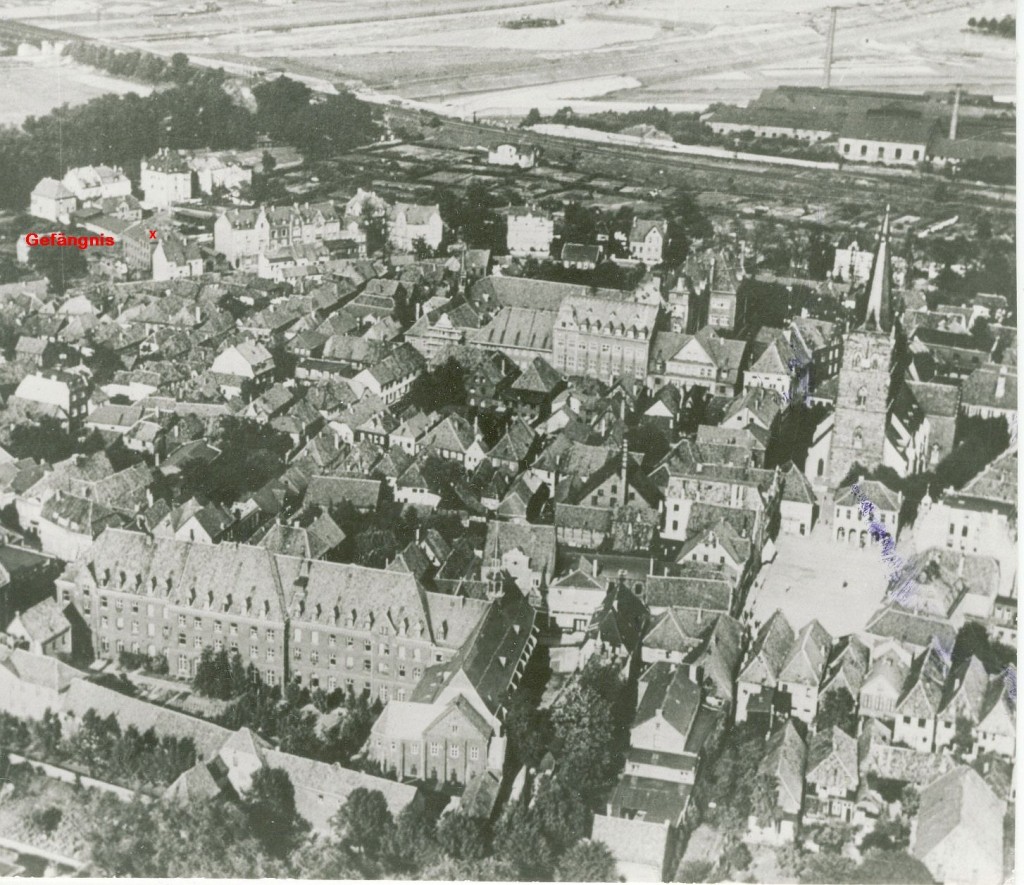

Abnahme der Glocken von St. Antonius in Holsterhausen 1917; v. l.: Peter Kobilski, Hermann Lütke, August Flunkert, Josef Rößmann.

Bei der Mobilmachung zum Ersten Weltkrieg 1914 ließ der Pfarrer die drei Glocken der neuen Antoniuskirche in Holsterhausen dem Hurra-Jubel mit einstimmen. Im ersten Kriegsjahr 1914 schrieb Rektor Flunkert von der Antoniusschule u. a. in seine Chronik: „Immer noch ertönten neue herrliche Vaterlandslieder auf den Plätzen und Straßen, besonders, wenn die Glocken einen neuen Sieg verkündeten, und legten Zeugnis ab von der echten vaterländischen Gesinnung.“ Doch schon 1917 verstummten die Glocken. Denn sie mussten – bis auf eine kleine Läute-Glocke – „mit Gott für König und Vaterland“ heruntergeholt und für das Einschmelzen zum Sammelplatz gebracht werden. Die gesetzliche Aufforderung dazu lautete: „Bekanntmachung (Nr. M. 1/1.17 K.R.A.), betreffend Beschlagnahme, Bestandserhebung und Enteignung sowie freiwillige Ablieferung von Glocken aus Bronze. Vom 1. März 1917.“ Aus den Verkündern von Frieden wurden Kanonen. Denn die Militärs aller Couleur hatten es auf die Bronze abgesehen. Nationales Militärinteresse ging noch immer über Gotteslob. Im Ersten Weltkrieg sind etwa 65.000 Glocken eingeschmolzen worden. Nicht aber die aus Dorsten und Holsterhausen. Die Glocken blieben erhalten. Die Menschen waren allerdings erbost über die Beschlagnahme, auch wenn sie ihre Glocke für den Abgesang noch festlich geschmückt hatten und Kinder sich um die Glocke fürs Foto drapiert hatten.

Voller Zorn warf Kottendorf die Glockenteile vom Agathaturm

Als 1917 die St. Agathakirche eine Glocke abgeben musste, stieg Schmiedemeister Kottendorf in den Turm, zerschlug dort oben die Glocke und warf die Einzelteile zornig auf den Kirchplatz, wo sie eingesammelt wurden. Die Dorstener waren sehr erbost über die Beschlagnahme. Im Sommer 1918 bedrängte das Kriegswirtschaftsamt die Pfarrgemeinde zu weiteren Abgaben von vier Glocken. Doch ein protestantischer Seminarlehrer begutachtete die Glocken und stellte fest, dass sie wegen ihres hohen Klangwertes nicht abgegeben werden dürften. Doch die Behörde bestand auf der Abnahme. Pfarrer Ludwig Heming gab an, dass er keinen Mann zum Runterholen der Glocken hätte. So konnte er die vier Glocken behalten.

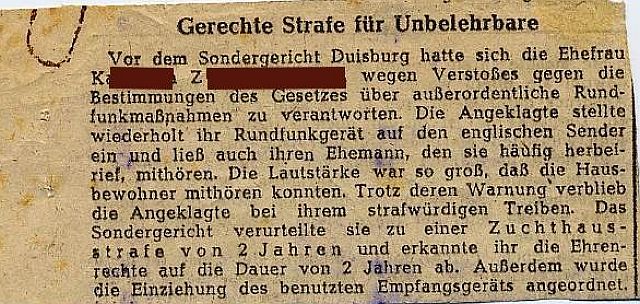

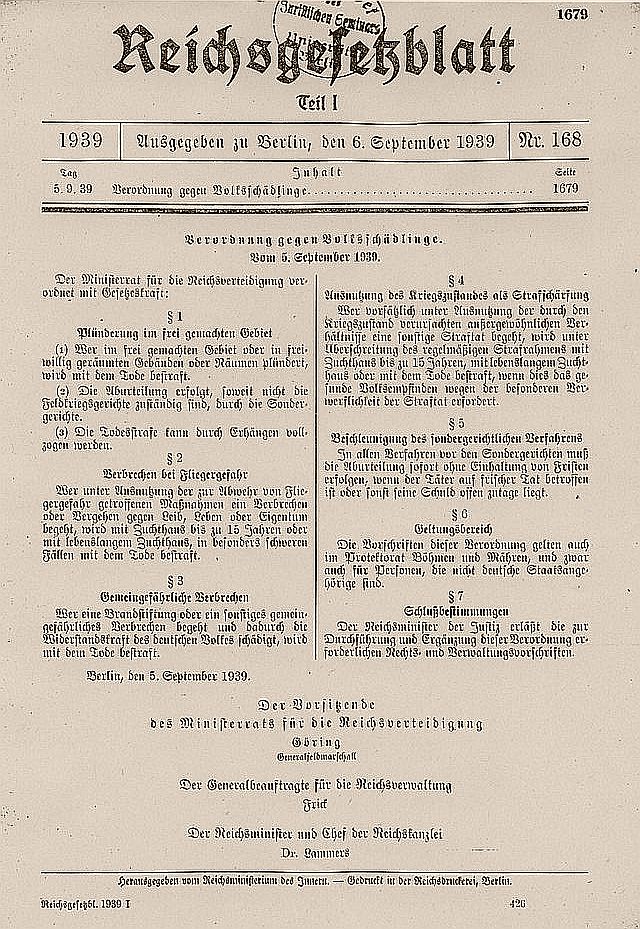

Im Zweiten Weltkrieg gingen die Nazi-Behörden rigoroser vor

Auch die Nazi-Behörden sagten im Zweiten Weltkrieg den Glocken den Krieg an. Schon am 5. September 1939, vier Tage nach Kriegsbeginn, untersagte der Staat das Läuten der Kirchenglocken, weil sie die Flak-Abhorchgeräte behinderten. Erst Ende Oktober wurde für Sonn- und Feiertage das feierliche Einläuten am Vorabend gestattet. Auch an Wochenenden durfte bei Begräbnissen vor dem Requiem geläutet werden. Ab Dezember 1939 war nach einer neuerlichen Verfügung des Landrats das Läuten an den Wochentagen in der Zeit von 8 bis 18 Uhr bei Gottesdiensten mit einer Beschränkung auf drei Minuten erlaubt.

Fliegerbomben, die Kirchenglocken scheppernd in die Tiefe rissen, dezimierten den Bestand deutscher Glocken drastisch, den Rest besorgte die Kriegswirtschaft. Waren die kaiserlichen Beschlagnahmekommissionen im Ersten Weltkrieg noch wahllos und mitunter human in Sachen Glockenbeschlagnahme für Kanonen, gingen die NS-Machthaber systematischer und weniger rücksichtsvoll vor. Sie befahlen reichsweit und in den besetzten Gebieten die berüchtigte „Glockenabgabe“ an die Rüstungsindustrie. Das war der Höhepunkt der so genannten „Metallspende“ für den Krieg. Die NS-Behörden klassifizierten die Glocken in Typen A, B, C und D. Die Typen C und D repräsentierten historisch wertvolle Glocken. Während A und B sofort hergegeben werden mussten, war Typ C in „Warteposition“, wohingegen Typ D geschützt war. Für den „Endsieg“ ließ manch ein Bürgermeister auch die historisch wertvolle Glocke (Typ D) vom Turm nehmen.

Drei abgenommene Glocken von St. Agatha und eine kleine Glocke von der Seikenkapelle wurden zur Sammelstelle nach Lünen gebracht.

Speck diente zur Bestechung, um 1945 die Agatha-Glocken schnell wieder heim zu holen

Schon am 4. Mai 1940 mussten alle Glocken der „Reichsstelle für Metalle“ gemeldet werden. Im Januar 1942 kamen dann die Beschlagnahmebeschlüsse. Dabei gab es zwar eine Klassifizierung der Glocken nach ihrer historischen Bedeutung – einen wirklich wirksamen Schutz für wertvolle alte Glocken bedeutete das allerdings nicht. Am 8. Januar wurden die Glocken der Heilig-Kreuz-Kirche in Altendorf-Ulfkotte, die zu St. Agatha gehörte, beschlagnahmt. Vier Wochen später die Glocken von St. Agatha, die dem hl. Johannes-, der hl. Maria und der hl. Agatha geweiht waren. Sie wurden von der Firma Nachbarschulte heruntergeholt. Die nach dem Brand von 1719 von Jan Albert de Grave in Amsterdam gegossene kleinste Glocke blieb verschont. Bevor die Glocken herunter genommen wurden, fertigte die Gemeinde eine Tonaufnahme an, die auch über die Geschichte und Inschriften der Glocken Auskunftgab. Zudem fotografierte man die Glocken, bevor sie auf die Reise zum Sammellager nach Lünen gingen, um dort in die Schmelzöfen der Kupfergießerei Lünen geschickt zu wurden. Kurz nach dem Einmarsch der Amerikaner in Dorsten entdeckte ein in Lünen wohnender Dorstener die drei unbeschädigten Glocken im Sammellager. Sofort benachrichtigte er Propst Westhoff. Flugs wurde Speck gesammelt, um die Lünener zu „bestechen“. Das hatte Erfolg. Sie hievten dann mit einem alten Dampfkran die wertvollen Klangkörper aus dem Glockenfriedhof. Der Dorstener Baxmann holte sie in Lünen ab. Nach Wiederaufbau des Agatha-Turms hingen sie wieder im Dachstuhl.

Lembecker Glocken wurden in beiden Weltkriegen eingeschmolzen

Alle Glocken der Kirche St. Paulus in Dorf Hervest wurden beschlagnahmt und vom Turm geholt. Dazu musste das Mauerwerk zwischen den vorderen Schallöffnungen entfernt und später wieder eingesetzt werden. Alle Glocken kamen nach dem Krieg unbeschädigt zurück.

Weniger Glück hatten die Lembecker. In beiden Weltkriegen wurden die Glocken der St. Laurentiuskirche beschlagnahmt, fortgeschafft und eingeschmolzen. Im Ersten Weltkrieg war es die kleine 1512 gegossene „Anna“-Glocke. Im Jahre 1923 wurden drei neue Glocken angeschafft, von denen zwei, die Laurentius- und Ludgerus-Glocke zum Einschmelzen an die Reichsstelle für Metalle abgegeben werden musste. Die Firma Nachbarschulte holte die Glocken am 20. Juli 1942 ab. Im Ersten Weltkrieg musste St. Mätthäus in Wulfen eine Glocke hergeben, im Zweiten Weltkrieg wurden von drei Glocken zwei eingeschmolzen. Die dritte Glocke wurde bei der Bombardierung zerstört.

90.000 Glocken auf den Glockenfriedhöfen

Sammellager wie das in Lünen entstanden überall im Reich. Die meisten Glocken wurden von diesen Lagern zum zentralen „Glockenfriedhof“ nach Hamburg-Veddel gebracht, wo rund 90.000 Glocken gesammelt wurden, um dort eingeschmolzen zu werden. Man trennte dabei das Metall in Zinn- und Kupferbestandteile. Die Glocken, den Blicken auf den Dachstühlen der Kirchtürme sonst meist entrückt, standen plötzlich zu Tausenden da, stumm, den taxierenden Blicken der staatlichen Metalljäger preisgegeben. Die größten „Rohstoffmengen in Glockenform“ lagen auf dem erwähnten Sammelplatz im Hamburger Freihafen. Hier nahm auch die wenig bekannte Glocken-Rettungsaktion ihren Anfang. Zwei couragierten Männern gelang es unter Lebensgefahr, den Glockentransport in die Schmelzöfen zu stoppen. Sie fertigten von jeder Glocke einen Steckbrief an und stellten einen Glockenatlas zusammen. Diese Kartei ermöglichte nach Kriegsende die Heimkehr der etwa 15.000 geretteten Glocken in die Städte und Dörfer – auch in die der Herrlichkeit. Glocken aus Kirchen in den für Deutschland verlorenen Ostgebieten wurden Anfang der 1950er-Jahre an Kirchen in Westdeutschland verteilt. So befinden sich in westdeutschen Kirchen etwa 120 Glocken aus dem ehemaligen Ostpreußen.

Ein krisensicherer Job

Heute würden vermutlich keine Glocken mehr für Kanonen herhalten müssen. Die heutigen Waffensysteme bestehen aus anderem Material. Früher war das anders, da beim Glocken- und beim Kanonenguss die gleichen Werkstoffe und ähnliche Verfahren zur Anwendung kamen. In Friedenszeiten waren die Bronzewerker Glockengießer und in Kriegszeiten Kanonenzieher. Ein krisensicherer Job würde man heute sagen.