Die 116. Panzerdivision in der Ardennen-Offensive. Am Panzer ist das "Windhund"-Emblem zu sehen.

W. St. – Als am 28. April amerikanische Armeeeinheiten von Wesel kommend in Dorsten einrückten, stießen sie auf den Widerstand von Resten der 116. Panzerdivision sowie der 180. und 190. Infanteriedivision, die sie bereits vor sich hergetrieben hatten. Allerdings hielt der Widerstand nicht lange an, war militärisch völlig nutzlos und forderte auch noch in dem völlig zerstörten Dorsten Todesopfer unter den deutschen Soldaten. Die 116. Panzerdivision („Windhund-Division“) wurde aus Resten der 16. Panzergrenadierdivision, die an der Ostfront schwer unter den harten Kämpfen gelitten hatte, und der 179. Reserve-Panzerdivision gebildet. Das Divisionsabzeichen war ein stilisierter Windhund namens „Sascha“. Ihr Motto und Leitspruch lautete:

„Schnell wie ein Windhund,

Zäh wie Leder,

Hart wie Kruppstahl,

Windhund Vor!“

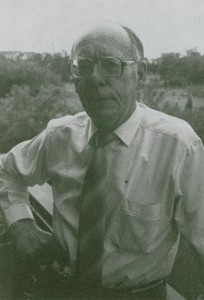

Divisionskommandeur Siegfried von Waldenburg

Die Panzerdivision wurde am 28. März 1944 in Rheine aufgestellt und nach Nordfrankreich verlegt, wo sie in Abwehrkämpfe gegen die Alliierten, die in der Normandie gelandet waren, verwickelt worden waren. Die Division wurde im Kessel von Falaise eingeschlossen und konnte nur unter großen Verlusten ausbrechen. Dadurch schrumpfte die Division auf 600 Mann und zwölf Panzer. Die 116. Panzerdivision war die einzige deutsche Einheit, welche sich am 16. September 1944 in Aachen befand, als die 3. US-Panzerdivision ihren Angriff auf den Westwall begann. Danach wurde sie in Düsseldorf in einer Stärke von 11.500 Mann und 41 Panzern neu gebildet, nach Aachen verlegt und dem I. SS-Panzerkorps unterstellt. In der Folge war die 116. Panzerdivision an der „Schlacht im Hürtgenwald“ und als Teil der 5. Panzerarmee an der Operationen „Wacht am Rhein“ (später umbenannt in „Herbstnebel“, bekannt als „Ardennenoffensive“) beteiligt und kehrte im Januar 1945 nach Kleve zurück. Bei diesen Kämpfen wurden insgesamt ca. 72.000 Menschen getötet. 2.000 Zivilisten, 30.000 deutsche Soldaten und 40.000 amerikanische Soldaten.

Als die Division die beschädigten Dämme und Brücken der Ruhr verteidigten, starteten die Alliierten am 8. Februar 1945 die Operation „Veritable“. Innerhalb dieser Operation wurde die 116. Panzer-Division von den Alliierten eingekesselt. Ihr gelang es jedoch, sich über den Rhein abzusetzen und die Brücken zu zerstören.

Bäche wurden zur Frontlinie

Abzeichen der 116. Panzerdivision "Windhund"

Von nun an war die Division Teil des XLVII. Panzerkorps der Heeresgruppe H unter Generaloberst Blaskowitz. Der Division wurde am 24. März 1945, ein Tag nach der Totalbombardierung von Dorsten, befohlen, den Vorstoß der amerikanischen 30. Infanteriedivision südlich der Lippe aufzuhalten. Positioniert an der deutsch-holländischen Grenze, begann das Panzergrenadierregiment 60 bei Einbruch der Dunkelheit am 26. März seine Angriffe auf die Stellungen der amerikanischen 30. Infanteriedivision und verhinderte so den weiteren Vorstoß der amerikanischen Division.

Die 116. Panzerdivision setzte sich bei Kirchhellen fest. Die Amerikaner traten bereits am frühen Morgen des 28. April zum Angriff auf Kirchhellen an und drangen in den Ort ein. Die Panzerdivision ging auf die Frontlinie nordwestlich von Polsum-Buer zurück. Der Divisionsgefechtstadt mit dem Kommandeur Siegfried von Waldenburg wurden nach Polsum-Ost verlegt. Die Verteidigungslinien der 116. Panzerdivision waren so dünn, dass sie nach Marl verlegt werden mussten, da sie den Angriffen der 8. US-Panzerdivision nicht standhalten konnten. Am 28. März verteidigten noch Kompanien der Panzerdivision den Raum Dorsten-Kirchhellen-Polsum. Sie verfügten noch über vier Panzer. Ihre Gegner waren hier die 30. US-Infanteriedivision und die 8. US-Panzerdivision. Werner Andrejewski schreibt in „Holsterhausen unterm Hakenkreuz“(2007):

„Beim rechten Nachbarn der 116. Panzerdivision, der 190. Infanteriedivision, drohte ein Durchbruch. Die 116. Panzerdivision beantragte daher beim 47. Panzerkorps einen weiteren Rückzug. Dieser wurde zunächst verweigert. Erst als dem Korps klar wurde, wie groß die Gefahr war – das Panzergrenadierregiment 60 hatte gerade noch 100 Panzergrenadiere bei einem Soll von etwa 1.800 – erfolgte dann doch die Genehmigung. Am Abend zogen sich die 180. Infanteriedivision und die 116. Panzerdivision auf eine Linie am Hasseler Mühlenbach (auf Dorstener Gebiet Rapphoffs Mühlenbach genannt) zurück. Die 180. Infanteriedivision hinterließ in der Stadt Dorsten noch Nachhutverbände, die das weitere Vordringen des Gegners verhindern sollte.“

Am 30. März gab es noch einmal ein Scharmützel der 116. Panzerdivision. Die mit ihren 20 Panzern die Alliierten wieder aus Polsum hinauswerfen konnten. Dennoch musste die deutsche Linie am Abend bis Marl-Hüls zurückgenommen werden, um das Chemiewerk zu verteidigen. Dort übernahm die 116. Panzerdivision bei Siepe 14 neue „Jagdpanther“.

Ein Pferdezug, Rest der 116. Panzerdivision, geht in Gefangenschaft; Foto: US-Archiv

Im Ruhrkessel eingeschlossen

In Dorsten wurden die bis dahin in der Stadt verbliebenen und verschanzten Nachhut-Reste von der britischen königlichen 6. Panzer-Brigade ausgeflankt, als diese die Stadt umging. Der Divisions-Kommandeur Siegfried von Waldenburg kam mit seinem Kommandeurswagen zwar nach Dorsten, kehrte aber nach kurzer Zeit wieder nach Polsum zurück. Sein Stabschef war Oberstleutnant i. G. Heinz Günther Guderian, Sohn des bekannten Heerführers Heinz Guderian. Vereinzelte Abwehrkämpfe im Raum Hervest-Dorsten zogen sich bis in die Abendstunden des 31. März hin. Bis zum Am 4. April wurde der Division befohlen, eine Verteidigungslinie nördlich hinter dem Rhein-Herne Kanal einzunehmen, um so die Verteidigung des nördlichen Ruhrtals zu verstärken. Damit befand sich die 116. Panzer-Division innerhalb des Ruhrkessels im Raum Hamm-Werl-Menden/Hemer-Iserloh. Reste der Division gelangten aus dem Kessel zur 12. Armee (General Wenck). Bis zum 18. April 1945 hörte jeglicher deutscher Widerstand innerhalb des Ruhrkessels auf. Die Reste der 116. Panzerdivision ergaben sich im Ostteil des Ruhrkessels der amerikanischen 9. Armee.