Das Jüdische Museum an der Julius-Ambrunn-Straße 2012; Foto: Wolf Stegemann

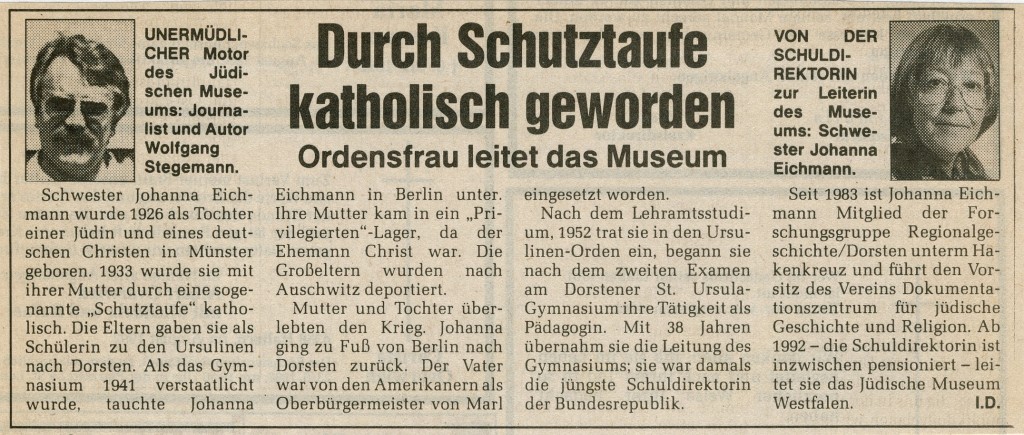

Das Jüdisches Museum Westfalen ist als Antwort auf die 1986 aufgekommene Frage von Mitgliedern der Forschungsgruppe „Dorsten unterm Hakenkreuz“ entstanden, die einen Raum für ihre während der Tätigkeit angesammelten Exponate und eine umfangreichen Foto-Ausstellung über den Nationalsozialismus in Dorsten suchten. Während einer privaten Grillparty trug Wolf Stegemann diese Idee der Errichtung eines Museums den anderen Mitgliedern der Forschungsgruppe – Elisabeth Cosanne-Schulte-Huxel, Sr. Johanna Eichmann, Anke Klapsing, Christel Winkel – vor, die zunächst mit Skepsis, dann mit Zuspruch reagierten. Stegemann entwickelte auch die Konzeption. Mit breiter Zustimmung der Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit wurde die Planung über einen 1987 von der Forschungsgruppe gegründeten Trägerverein („Dokumentationszentrum für jüdische Geschichte und Religion in der früheren Synagogenhauptgemeinde Dorsten im Kreis Recklinghausen“, später umbenannt in „Verein für jüdische Geschichte und Religion“) bis zur Eröffnung des Museums 1992 umgesetzt. Mit Eröffnung übernahm S. Johanna Eichmann die Museums Museumsleitung, 2007 Dr. Norbert Reichling.

Ministerpräsident Rau eröffnete 1992 das Museum; Foto: Lars Jendrian

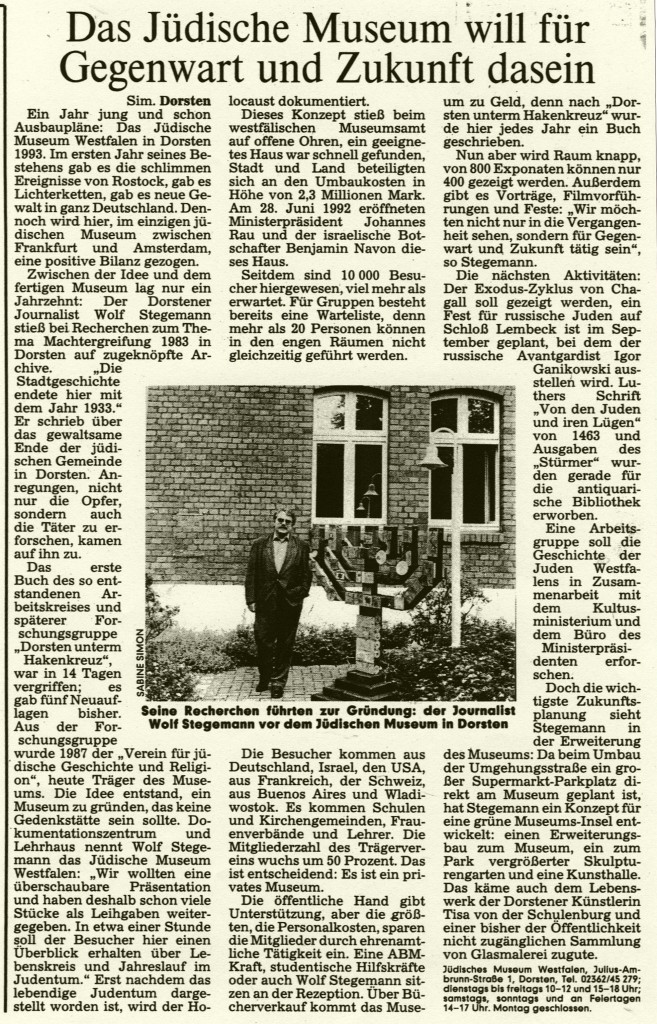

Stadt und Land förderten das Museum, das NRW-Ministerpräsident Johannes Rau an der Julius-Ambrunn-Straße 1 eröffnete. Es beinhaltet eine Sammlung von Gegenständen der jüdischen Religion, Kultur und Geschichte, deren Ankäufe die NRW-Kulturstiftung finanziell unterstützte. Zudem gibt es eine Bibliothek, eine Galerie sowie ein Lehrhaus, in dem Vorträge und Seminare stattfinden. Im 2011 erweiterten Garten ist eine Skulpturen-Sammlung untergebracht. Zur Eröffnung erschien in Herausgeberschaft von Wolf Stegemann und S. Johanna Eichmann ein von der Nordrhein-Westfalen-Stiftung finanziell geförderter 279 Seiten starker Katalog „Jüdisches Museum Westfalen. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Westfalen“.

Schon 1993 veröffentlichte das damalige Vorstandsmitglied des Trägervereins W. Stegemann eine Denkschrift über eine mögliche und notwendige Erweiterung des Hauses, die im Jahr 2001 für 2,75 Mio. DM realisiert werden konnte. Das Land NRW übernahm 90 Prozent der Kosten. Zudem haben 1999 die Kreissparkasse Recklinghausen, der Kreis und das Land NRW die „Stiftung Jüdisches Museum“ mit einem Stiftungsvermögen von 2,5 Mllionen DM gegründet, von deren Erträgen die hauptamtliche Stelle des seit Beginn tätigen Wissenschaftlichen Mitarbeiters Thomas Ridder bezahlt wird.

WAZ-Essen im April 1992, Kulturseite

Projekte über mehrere Förderprogramme finanziert

2007 erschien im Verlag für Regionalgeschichte in Bielefeld ein neuer 200 Seiten starker Katalog, der unter dem Titel „Von Bar Mitzwa bis Zionismus“ Einblick in die Dauerausstellung gibt und zugleich Lesebuch ist, das jüdische Traditionen und Lebenswege in Westfalen aufweist. Im Jahre 2009 lobte das Museum erstmals einen Schülerpreis aus. Wettbewerbsbeiträge sollen sich mit dem Judentum oder Nationalsozialismus auch auf lokaler Ebene befassen. Eine Jury aus Geschichtslehrern, Historikern und Mitgliedern des Vereins für jüdische Geschichte und Religion ermittelt die jährlichen Preisträger. 2009 wählte die Jury drei Gymnasiastinnen auf die ersten Plätze, deren Arbeiten sich mit dem Schicksal jüdischer Familien aus Borken und Vreden in der NS-Zeit beschäftigten und moderne Formen der Holocaust-Gedenkkultur am Beispiel der Aktion „Stolpersteine“ beleuchteten.

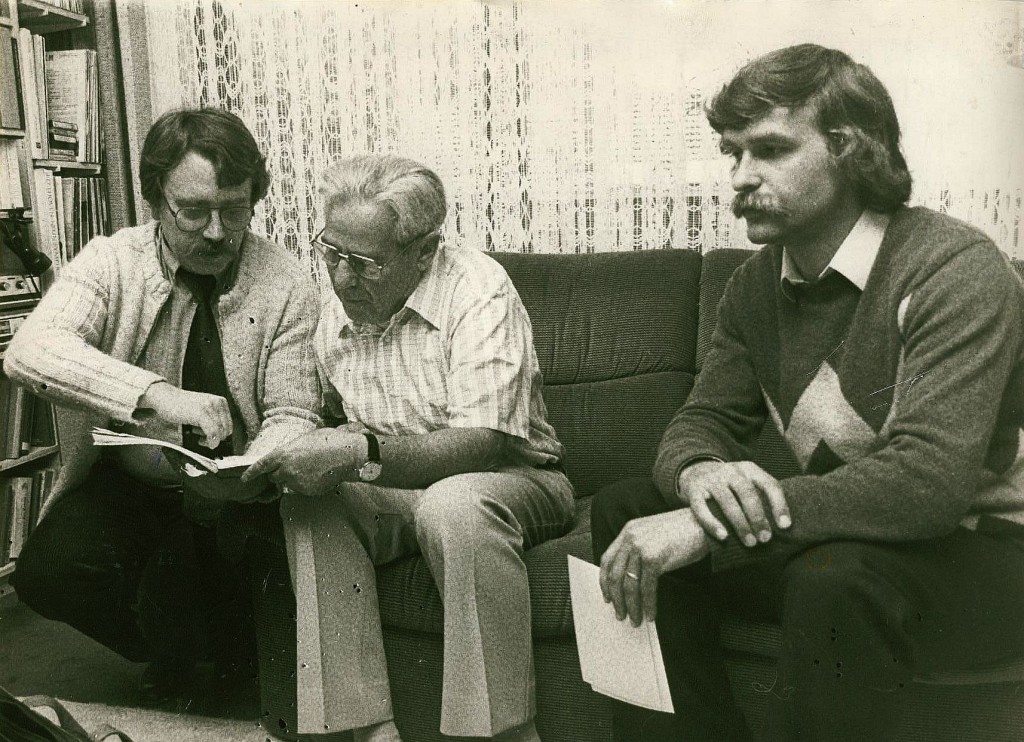

Museumsgründer 1993: Wolf Stegemann, Christel Winkel, Sr. Johanna, E. Cosanne-Schulte-Huxel, Anke Klapsing

Mit knapp 420.000 Euro – das entspricht zwei Drittel des Gesamtvolumens von 630.000 Euro – förderte Anfang 2011 die Kulturstiftung des Landschaftsverbandes (LWL) das mehrjährige Vorhaben des Museums, das unter dem Arbeitstitel „Heimatkunde: Juden – Nachbarn – Westfalen“ auf wissenschaftlicher Grundlage neue Ansätze regionalgeschichtlicher Forschung zum westfälischen Judentum herausarbeiten will. Mit diesem Projekt wird den Fragen nachgegangen, ob Juden ein besonderes, spezifisches Verhältnis zu ihrer Heimat haben und wenn ja, worin die begründet sei. Dabei werden geschichtliche Spuren, vorwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert, exemplarisch für diese Region untersucht und voraussichtlich 2014 präsentiert.

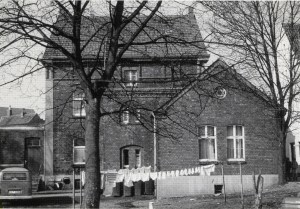

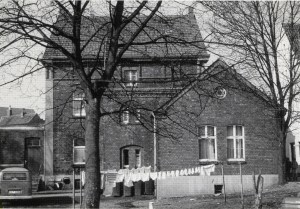

Die Rückseite des Altbaus vor dem Umbau zum Museum vor 1988; Foto: Wolf Stegemann

Finanzielle Engpässe

In der Mitgliederversammlung des Trägervereins Anfang 2011 berichtete Museumsleiter Dr. Reichling über die angespannte finanzielle Situation des Museums. Freiwillige Mitarbeiter brächten dem Haus Arbeitskraft im Wert von 150.000 Euro jährlich ein. Allerdings fehlten dem Museum jährlich 100.000 Euro öffentlicher Förderung, sollte die bisherige Arbeit inhaltlich und personell im Wesentlichen fortgesetzt werden. Dr. Reichling hoffte, dass die öffentliche Hand das Geld zur Verfügung stellen werde, ansonsten im Jahre 2012 „einige Lichter im Museum“ ausgehen müssten. Von den Sparmaßnahmen der Stadt 2012 ist der Zuschuss der Stadt in Höhe von 40.000 Euro an das Museum nicht betroffen.

Mitte 2011 bekam der Altbau des Museums für 20.000 Euro einen rötlichen Anstrich. Nach dem hellen und freundlichen Grau bei der Gründung 1992 und nach der Umfärbung in Gelb nach Fertigstellung des Anbaus 2002, ist dies die dritte Farbe. Mit Gelb habe man sich im Museum immer etwas „schwer getan“, war aus Museumskreisen zu hören und nachzulesen, da die Farbe Gelb im Judentum „ja eine belastete Farbe“ sei (was natürlich auf die Farbe von Gebäuden nicht zutrifft). Auch wurden die Rasenflächen vergrößert und der Museumsgarten neu gestaltet.

Im Altbau des Museums war in der NS-Zeit die Gau-Haushaltungsvorschule untergebracht

Zur Geschichte des Altbaus

2013 stieß ein Postkartenfund auf die unbekannte Vorgeschichte des Museums-Altgebäudes: Während der NS-Zeit beherbergte der Bau am Südwall 13 die NS-Volkswohlfahrt und eine Haushaltungsschule der NS-Frauenschaft! In dem um 1890 errichteten Wohngebäude wurden später (bis 1921) die Stadtsparkasse Dorsten untergebracht, von 1930 bis 1935 das Dorstener Heimatmuseum sowie nach der schulischen Nutzung in der NS-Zeit als Gau-Kochschule ab Kriegsbeginn bis 1944 eine Flakstation. Offenbar wurde damals – die Straße hieß zeitweise Bismarckwall – auch ein Beobachtungsturm im Dachgeschoss eingebaut.

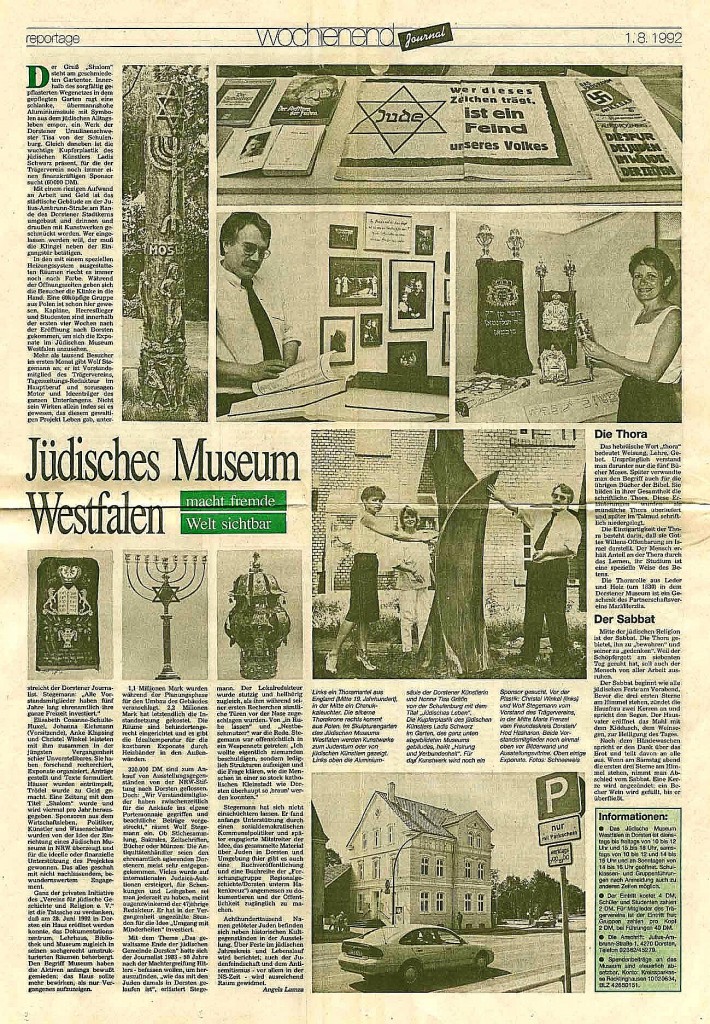

Zeitungsseiten (Auswahl) nach der Eröffnung

Ahlener Tagblatt

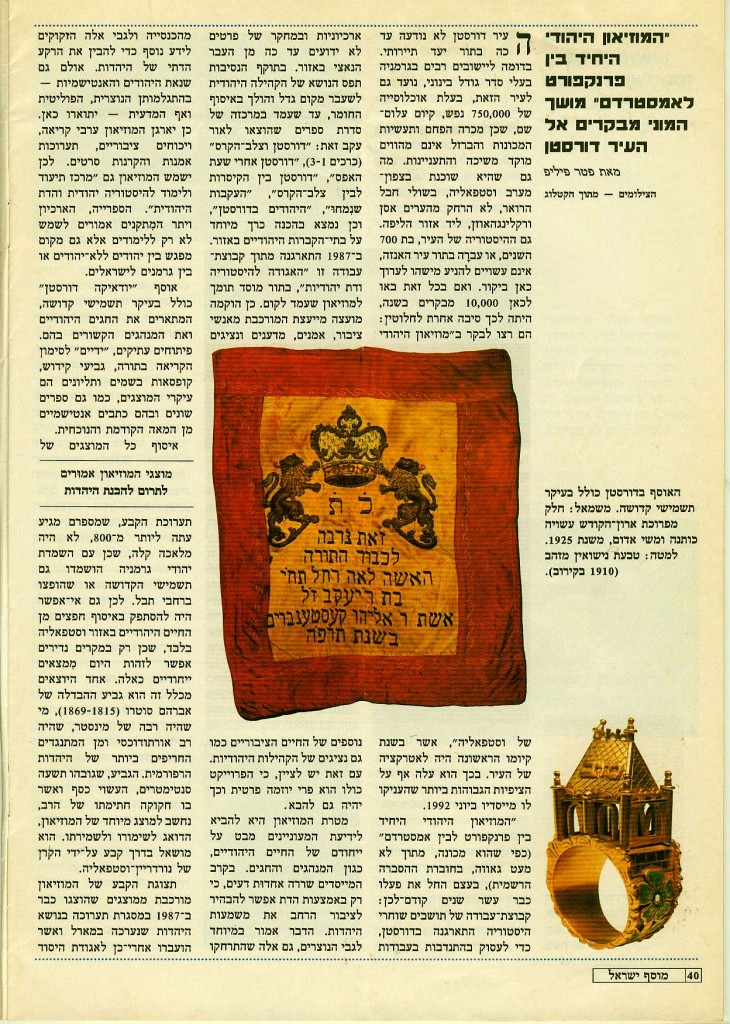

Tel Aviv 1992

„Die Welt“ 1993

Recklinghäuser Zeitung 1992

______________________________________________________________

Literatur (Auswahl): Wolf Stegemann/Sr. Johanna Eichmann OSU „Jüdisches Museum Westfalen. Dokumentationszentrum und Lehrhaus für jüdische Geschichte und Religion in Dorsten“, Dorsten 1992. – Wolf Stegemann/Anke Klapsing „Spuren sichern und erhalten“ in „Spurensuche. Eine jüdische Gemeinde, die nicht mehr besteht“, Essen 1990. – Wolf Stegemann/Anke Klapsing „Jüdisches Museum in Dorsten“ in „Kirche und Schule“, Nr. 90, Münster 1994. – Wolf Stegemann „Das Jüdische Museum Westfalen“ in „Jüdisches Leben im Hochsauerlandkreis“, 1994. – Bundeszentrale für politische Bildung „Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation“, Bonn 1995. Katalog „Von Bar Mitzwa bis Zionismus“, Bielefeld 2007.