Graf Schulenburg (erste Reihe, 4. v. r. mit Hut und Akte in der Hand) vor dem Dorstener Ehrenmal. Der Regierungsassessor war ab 1930 für die Reorganisation der Kreisverwaltung mit zuständig. Mit auf dem Bild Landrat Schenking (5. v. l.) und Dorstens Bürgermeister Dr. Lürken (6. v. l.). Es ist das bis jetzt einzig bekannte Foto aus Schulenburgs Recklinghäuser Zeit.

Von Wolf Stegemann

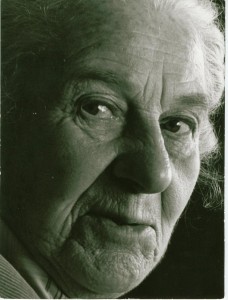

Unter den Männern des fehlgeschlagenen Attentats auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 war auch einer, der fast vier Jahre lang als Assessor in der Kreisverwaltung Recklinghausen tätig war und an der Reorganisation des Vestes großen Anteil hatte: Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg, ein Bruder der Ursuline und Ehrenbürgerin Sr. Paula, die von 1952 bis zu ihrem Tod im Jahr 2001 im Dorstener Ursulinenkloster lebte. Ihr Lieblingsbruder verschrieb sich noch vor 1933 in Recklinghausen den Nationalsozialisten (sein Vater war als früherer kaiserlicher General SS-Standartenführer ehrenhalber) und wandte sich später vom System wieder ab. Er tat es mit der ihm eigenen Gradlinigkeit und politischen wie persönlichen Konsequenz.

Zwischen Gehorsam und Gewissen seine Ideale und Deutschland retten

Graf Schulenburg als Oberleutnant im Krieg

In der Parteizeitung „Völkischer Beobachter“ und anderen Zeitungen standen im Juli 1944 am selben Tag zwei Namen von Männern aus der angesehenen Schulenburg-Familie altmärkischen Uradels. Doch die Gründe der Veröffentlichungen waren höchst verschieden: Während der eine, Wolf Graf von der Schulenburg, als Kommandeur des 13. Fallschirmjäger-Regimentes drei Tage vor dem 20. Juli 1944 an der Invasionsfront den „Heldentod“ erlitt, stand dessen jüngerer Bruder Fritz-Dietlof (knapp 42 Jahre alt) auf der Liste derer, die vom NS-Staat als Hochverräter ausgestoßen, entehrt und als „Schurke“ zum Tode verurteilt wurden.

Fritz-Dietlof von der Schulenburg gehörte zu den Verschwörern, um so seine Ideale und Deutschland zu retten. Attentat und Verschwörung scheiterten zum einen am Dilettantismus des in Sachen Staatsstreich absolut ungeübten preußischen Militärs, an der Zerrissenheit zwischen Eidesverpflichtung und menschlichem Gewissen, und zum anderen an dem Unverständnis der Alliierten, welche die Signale der Verschwörer nicht verstanden hatten.

Assessor im Recklinghäuser Landratsamt

Während des Studiums der Rechts- und Staatswissenschaften in Göttingen war der Student Graf Schulenburg ein „toller Kerl“ und „wilder Bursche“, dessen Wildheit aber „gräflichen Stil“ hatte. Der Zeit als Gerichtsreferendar in Potsdam (mit Unterbrechungen von 1923 bis 1928) schlossen sich für den angehenden Staatsbeamten im Rahmen seiner Ausbildung fast vier Jahre im Landratsamt Recklinghausen an. Der Protestant hatte den Wunsch, in den katholischen und industriellen Westen geschickt zu werden, um die „Arbeiterfrage“ aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Auch wollte er „den Katholiken auf die Schliche kommen“.

Dazu hatte er im Stadt- und Landkreis Recklinghausen genügend Gelegenheit: Rund 75 Prozent der Bevölkerung war gut katholisch, bäuerlich und bürgerlich. Sein unmittelbarer Vorgesetzter, Landrat Schenking, gehörte dem Zentrum an. Dank der christlichen Gewerkschaften bekannten sich auch erhebliche Teile der Arbeiter und Angestellten im Kreis Recklinghausen zur katholischen Zentrumspartei. Dennoch gab es auch eine starke SPD und eine kraftvolle KPD, die ihre kämpferische Tradition aus den Spartakisten- und Rote-Armee-Aufständen bezog.

Hitler kondoliert Fritz-Dietlof von der Schulenburg beim Staatsakt für den verstorbenen Vater am 23. Mai 1938.

Ende der zwanziger Jahre waren die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse unruhig. Reparationen in Milliardenhöhe hatten ihre Auswirkungen, die diffamierende Behandlung Deutschlands durch die ehemaligen Sieger des Ersten Weltkriegs ließen ein Nationalgefühl aufkommen, auf dessen Welle Jahre später der Nationalsozialismus in die Regierungsämter, in Rathäuser und Landratsämter geschwemmt wurde.

Fit in der Badehose – „Habt ihr einen Verrückten bei euch wohnen?“

Der gräfliche Assessor beobachtete von Recklinghausen aus die politischen Ereignisse mit großer Anteilnahme – ohne für sich eine persönliche Entscheidung zu treffen. Sein Bekanntenkreis setzte sich zusammen aus Anhängern aller Parteien, ob deutsch-national, sozialdemokratisch oder kommunistisch. Darüber mögen seine biederen Recklinghäuser Verwaltungskollegen recht erstaunt gewesen sein. Geradezu schockiert waren sie aber, als Graf Schulenburg vom ersten Tage an – nur mit Badehose bekleidet – seinen morgendlichen Trimm-dich-Lauf in den Recklinghäuser Wallanlagen absolvierte. Seinen Wohnungsgeber fragte man: „Habt ihr einen Verrückten bei euch wohnen?“

Doch damit nicht genug: Schulenburg gründete eine Ortsgruppe des „Völkischen Turnerbundes“, hielt Vorträge im Arbeiterbildungsverein, zitierte dabei zum Schrecken einiger Anwesenden Grimms „Volk ohne Raum“ und versammelte aber auch verdächtige „Rotfrontkämpfer“ um sich. Seine Wäsche ließ er bei einem guten Freund, einem Kommunisten waschen. Seinen Frack verschenkte er an einen arbeitslosen Kellner und dem kommunistischen Schriftsteller Flechsig gab er ein Darlehen für eine Siedlerstelle, damit er ohne Nahrungssorgen dichten konnte. Das alles war für die „schwarzen“ Recklinghäuser zu viel.

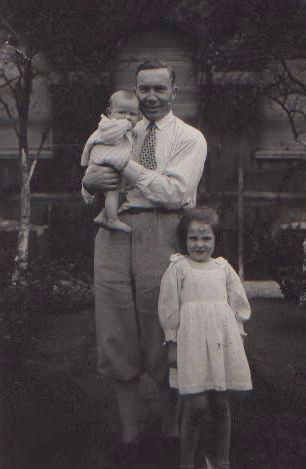

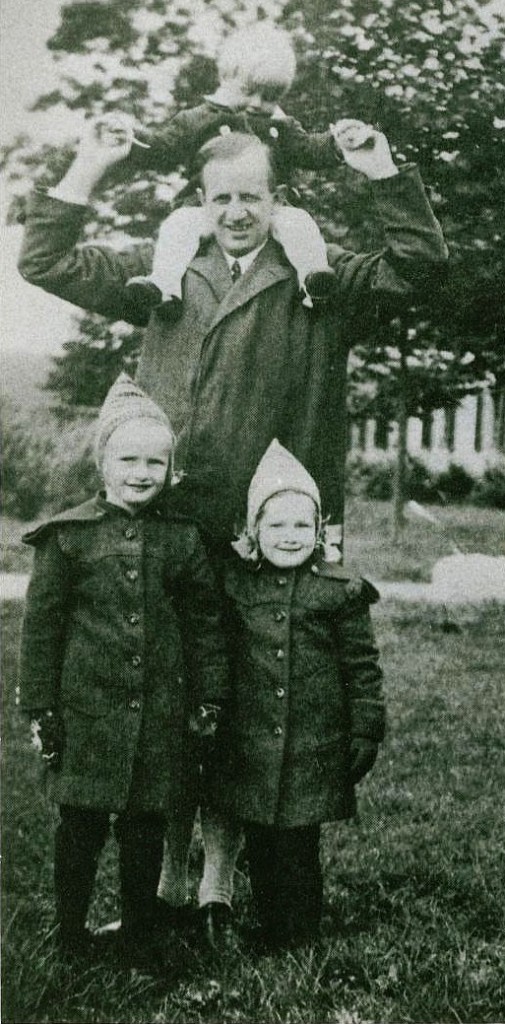

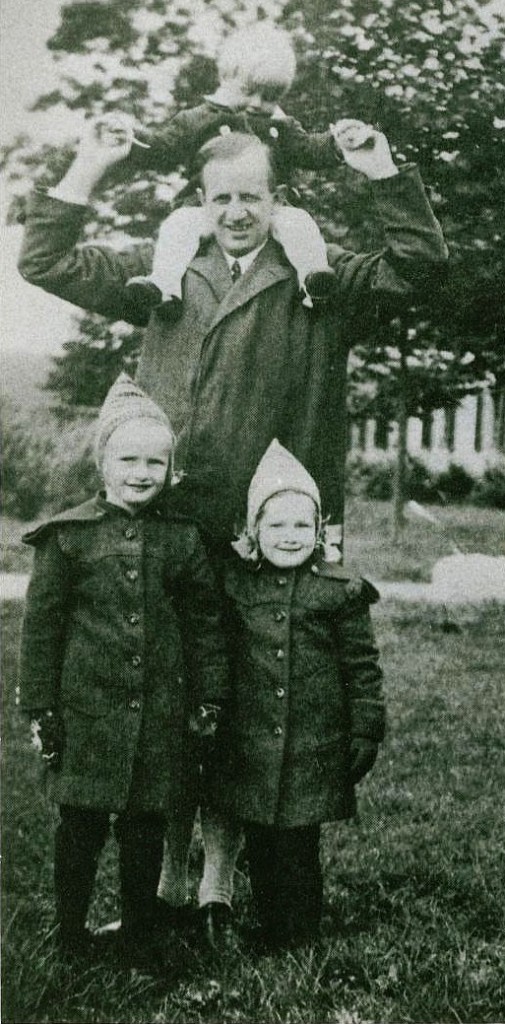

Graf Schulenburg mit seinen Kindern 1939 auf dem Gut York von Wartenbergs

Im Kreis munkelte man, dass der „rote Graf“ demnächst in die KPD eintreten würde. Deshalb rief man den alten Grafen, der deutsch-nationaler Reichstagsabgeordneter war, herbei, der seinem Sohn die „sozialistischen Flausen“ aus dem Kopf treiben sollte. Über die Unterhaltung zwischen Vater und Sohn in Recklinghausen ist nichts bekannt. Doch scheint die Unterredung vergeblich gewesen zu sein.

„Ich könnte nicht auf Arbeiter schießen lassen!“

Bis März 1930 gehörte Fritz-Dietlof von der Schulenburg innerhalb der Kreisverwaltung der staatlichen Abteilung an. Dort hatte er es vornehmlich mit Polizeiangelegenheiten zu tun. Es war eine Zeit der starken politischen Unruhen, in der die NSDAP genauso misstrauisch überwacht wurde wie die KPD, die revolutionären Gewerkschaften und Freidenker-Gruppierungen. Aus dieser Zeit stammt auch der überlieferte Ausspruch Schulenburgs: „Ich könnte nicht auf Arbeiter schießen lassen!“

1930 wurde Schulenburg der kommunalen Abteilung beim Landratsamt Recklinghausen zugewiesen. Dort erwarteten ihn zwei Hauptaufgaben: die Mitarbeit im Hauptausschuss der „Vestischen Arbeitsgemeinschaft“ (Vorsitz Landrat Schenking) und die Reorganisation der Kreisverwaltung und des gesamten Fürsorgewesens.

In der kommunalen Abteilung übernahm er das Dezernat „Allgemeine Verwaltung“ und „Kommunalaufsicht“. Nach der großen Gebietsneugliederung von 1928 wurden vestische Arbeitsgemeinschaften der Städte und Gemeinden in diesem Gebiet gegründet. Probleme standen an: Wohlfahrt und Erwerbslosenfürsorge, Finanz- und Steuerausgleich. Als erster Mitarbeiter und ständiger Vertreter des Vorsitzenden Landrat Schenking war Graf von der Schulenburg maßgeblich an der Durchführung vieler interkommunaler Gemeinschaftsaufgaben beteiligt: Vestische Kleinbahnen GmbH, Vestische Kinderheime eGmbH, Vestische Verwaltungsschule, Vestisches Chemisches Untersuchungsamt u. a. Der spätere Kreisfinanzdirektor Napravnik erinnerte sich 1964 an Graf Schulenburg:

„In den schweren Jahren des wirtschaftlichen Niedergangs mit Stilllegung zahlreicher Schachtanlagen und dadurch bedingter Arbeitslosigkeit wurde die Finanzkraft des Kreises und seiner Gemeinden so vollständig zerrüttet, so dass sie alle auf laufende Staatsbeihilfen angewiesen waren. Mit großem Geschick und unermüdlicher Schaffensfreude hat Graf von der Schulenburg geholfen, die ungeheuren Anforderungen an die Verwaltungstätigkeit zu meistern und den Kreis und seine Städte durch Jahre schwerster finanzieller Schwierigkeiten hindurchzuführen… Er setzte sich für die gesamte schwer arbeitende Bevölkerung des vestischen Raumes tatkräftig ein. Die Gestaltung des Halterner Raumes, dessen organische Eingliederung in den Landkreis er sich besonders angelegen sein ließ, ist mit sein Werk.“

Der „rote Graf“ lief dem braunen Hitler hinterher

Graf Schulenburg, der sich 1944 aus Überzeugung gegen seinen Dienstherrn Adolf Hitler stellte, dafür verurteilt und hingerichtet wurde, fand – so paradox dies jetzt klingen mag – schon früh zu Adolf Hitler und seinen Ideen. Zuerst hatte er in seiner Recklinghäuser Zeit keinen politischen Standort, obwohl er ihn sicherlich suchte. Ende 1931 fand er ihn – in der immer stärker werdenden NSDAP, der Partei, die aus der Not von Staat und Volk heraus eine völlige Staatsreform versprach. Schulenburg gehörte der Gruppe um Gregor Strasser an. In Vorträgen bekannte er sich zum politisch orientierten Berufsbeamtentum als „Träger der Staatsidee“ und „Führer des Volkes“, plädierte für ein Beamtentum mit Volksverbundenheit, Zucht, Pflichterfüllung und Bereitschaft zu rationeller Arbeit.

Freunde erinnern sich, dass sich Graf Schulenburg bereits 1928 politisch mit der NSDAP beschäftigte und dass er 1930 auf einer großen NSDAP-Versammlung in Essen gewesen war.

Als der „rote Graf“ Ende 1931 braun wurde, teilte er dies seinen Kollegen, Freunden und seinem Vorgesetzten, Landrat Schenking, ohne Zögern mit. Die meisten seiner Freunde nahmen die Nachricht mit Kopfschütteln und spöttischen oder ärgerlichen Bemerkungen auf. Seine Wohnungsvermieterin in Recklinghausen meinte: „Wie kann man nur diesem größenwahnsinnigen Malergesellen, diesem ewigen Meldegänger nachlaufen!“ Schulenburg mochte das nicht hören. Er schlug die Tür zu „rannte weg“ und lief Hitler hinterher. Der Landrat war entsetzt: „Sie sind verrückt geworden, Schulenburg!“, sagte er zu ihm. Schenking mag geahnt haben, was die Stunde geschlagen hatte, wenn schon solche Leute wie Graf Schulenburg den Weg zu Hitler fanden.

Fritz-Dietlof von der Schulenburg am 10. August 1944 vor dem Volksgerichtshof. Er wurde am gleichen Tag hingerichtet.

Schulenburg machte als Staatsbeamter Karriere

Da die NSDAP-Mitgliedschaft für preußische Beamte vor 1933 verboten war, leitete Landrat Schenking die Entlassung Schulenburgs ein, war aber besorgt über das weitere existentielle Auskommen seines Schützlings und bot ihm mehrere Aufsichtsratsposten an. Schulenburg lehnte ab. Er sah seine Berufung im Staat und nicht in der Wirtschaft. Vor einer Entlassung brauchte er im Jahre 1932 eh keine Angst mehr zu haben, denn Hitler stand schon vor der Tür der Reichskanzlei. Wie die Verhandlungen über die Entlassung im Landratsamt Recklinghausen verliefen, ist nicht bekannt. Fest steht, dass der nationalsozialistische Graf nicht gefeuert, sondern im März 1932 nach Labiau in Ostpreußen versetzt wurde.

Schulenburg machte Karriere. Sein Weg als Staatsbeamter stieg steil an. Nach seiner Recklinghäuser Zeit hatte er mehrere Assessorenstellen in verschiedenen ostpreußischen Landkreisen inne, wurde Landrat in Ostpreußen, Polizeivizepräsident von Berlin und Regierungspräsident in Schlesien.

1940 trat Schulenburg aus der NSDAP aus

Infolge seiner unmittelbaren Beobachtungen von Missständen in der Partei – besonders der brutalen Herrschaft des ostpreußischen Gauleiters Erich Koch – entwickelte sich Schulenburg zum erbitterten Gegner des NS-Regimes, zu dem er in Recklinghausen Zugang gefunden hatte. 1940 trat er aus der Partei aus, wurde Soldat und leitete als Offizier an der Westfront zusammen mit General Ludwig Beck und Claus Graf Schenk von Stauffenberg, dem Hitler-Attentäter vom 20. Juli 1944, die geheime Koordinierung des Widerstands. Hätte das Attentat Erfolg gehabt, wäre der „rote Graf“ im nachfolgenden demokratischen Deutschland Staatssekretär im Innenministerium geworden.

Doch der Putsch der Generale, Grafen und Politiker schlug fehl. Hitler überlebte. Die meisten Attentäter und Verschwörer aber nicht. Schulenburg wurde verhaftet, drei Wochen lang im Hauptquartier der Gestapo verhört, vom Volksgerichtshof unter Vorsitz des Blutrichters Freisler schließlich zum Tode verurteilt und als einer der ersten hingerichtet wie ein naher Verwandter, Hitlers Botschafter in Moskau, Werner Graf von der Schulenburg, auch. Hitler wollte alle Familienmitglieder ausrotten. Kleinkinder sollten unter anderen Namen in Lebensborn-Heimen zu glühenden Nationalsozialisten erzogen werden. Nur das rasche Kriegsende kam diesen verbrecherischen Vorsätzen zuvor.

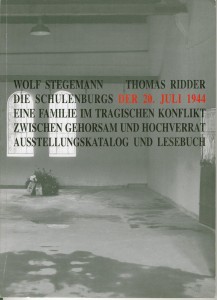

Wolf Stegemann/Thomas Ridder (Hg.): Katalog und Lesebuch zum Leben und Wirken der Geschwister Schulenburg

Den eigenen Weg gefunden

Als der Vorsitzende des Volksgerichtshofes Fritz-Dietlof von der Schulenburg während der Verhandlung einmal nach einer Flut von Schimpfworten versehentlich mit „Graf Schulenburg“ ansprach, verbesserte ihn der so Angesprochene mit „Herr Präsident, Schurke Schulenburg, bitte“. Am 10. August 1944 legte in Berlin-Plötzensee der Henker den Draht um seinen Hals. Es starb ein Mann, dessen Leben zwischen 1931 und 1944 voller Irrtümer und Enttäuschungen war; dennoch ein Leben voller Gradlinigkeit. Es zeigt, wie schwer es war, im Kampf für die Bewahrung der konservativen Lebensgesetze einen festen Stand, eine klare Richtung und einen eigenen Weg zu finden.

________________________________________________________________

Quellen: Albert Krebs „Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg. Zwischen Staatsraison und Hochverrat“ (Hamburger Beiträge zur Zeitgeschichte, Band II). – Wolf Stegemann „Der rote Graf reorganisierte 1930 bis 1932 das Vest Recklinghausen“ in RN vom 20. Juli 1984. – Wolf Stegemann/Thomas Ridder (Hg.) „Der 20. Juli 1944. Eine Familie im tragischen Konflikt zwischen Gehorsam und Hochverrat.“, Ausstellungskatalog und Lesebuch, Dorsten 1994.